みなさん、こんにちは

いかがお過ごしでしょうか![]()

前回は胃Ⅹ線検査を受けるうえで

病院を選ぶ方法の一つをご紹介しました。

近年、がん検診や人間ドックに関する

書籍を読んでいると、

胃Ⅹ線検査(バリウム検査)では

「早期の胃がんは見つからない」

「がんの見落としが多い」

と書かれているのをよく目にします。

いつも溜息が出てしまいます。![]()

技術が乏しい検者が検査を行い、

がんの存在が画像(写真)に写ってこない

そして胃がんが見つからない。

というケースは実際にあるからです。

では何故そのようなことが起こるのか![]()

胃Ⅹ線検査はバリウムと炭酸の粉を

飲んで、検査台の上でいろんな動きを

して頂く検査です。

このとき、検者は隣の部屋でモニタを見な

がらⅩ線でお腹を透視して、受診者の方に

「ゆっくり丁寧に左へ向いて下さい」などと

声をかけ、撮影ポジションを決めるための

言葉を発しています。

モニタを見ながら検査をするのは

診療放射線技師で、当然一人で行い

故にモニタ上でいかに病変に気付けるか

は、担当した技師の技量に委ねられて

いるのが現状です。

がんが存在していても、写っていない

写真ばかりを残していては

決められた枚数の撮影をしたところで

適切な診断は出来ません。![]()

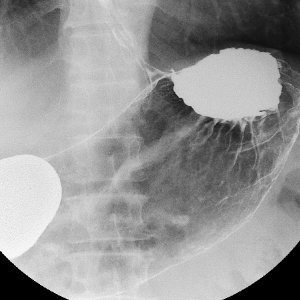

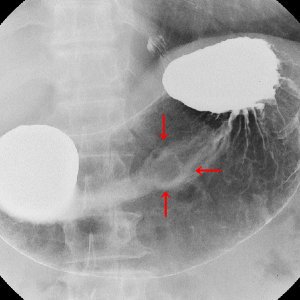

下記の画像は良い例です。

通常の撮影では何も写らず

実際にはバリウムをはじく病変が!

胃がん検査は検査するものの技量が

もっとも問われる検査といっても過言では

ありません。

しかし、医師や技師といった国家資格を

もっていれば誰でも行えるということ![]()

そして、たとえ技術や知識が乏しくても

違法ではないということです。![]()

ここに大きな問題があるという訳です。

厳しく訓練や指導をして、ある程度の

レベルに成長した者だけに

一人で検査をさせる病院もあれば![]()

見よう見まねで実際の検査をさせる、

診断価値を度外視して、ただ決まった枚数

の撮影をさせるだけの病院もあります。![]()

得られる検査結果には雲泥の差が

生まれて当然な訳です。![]()

では、がんを見落とされない為には![]()

以前にも

で、書いていますが、

胃がん検診においても同じことです。![]()

前回に続き、みなさんに伝えたい

見落とされない為の病院の選び方として

ポイントの一つになるのが![]()

検査を担当した人が、読影(画像を診断)

しているかどうか、ということです。

それを報告書やレポートという形で結果を

提出しているかです。![]()

検査担当者が読影を行っていることが

優れた検査であると断言できません。

なぜなら今まで見てきた施設では

教育の一環で報告書を書かせていた

という例外もありました。

ですから

反対に読影をさせていない施設は

考えものです。![]()

検査を受けるとき、それとなく

誰が読影をするのか聞いてみて下さい。![]()