みなさん、こんにちは

いかがお過ごしでしょうか![]()

前回は

ということで、見落としが起きる理由と、

見落とされないようにする工夫の

ポイントを一つ書いてみました。![]()

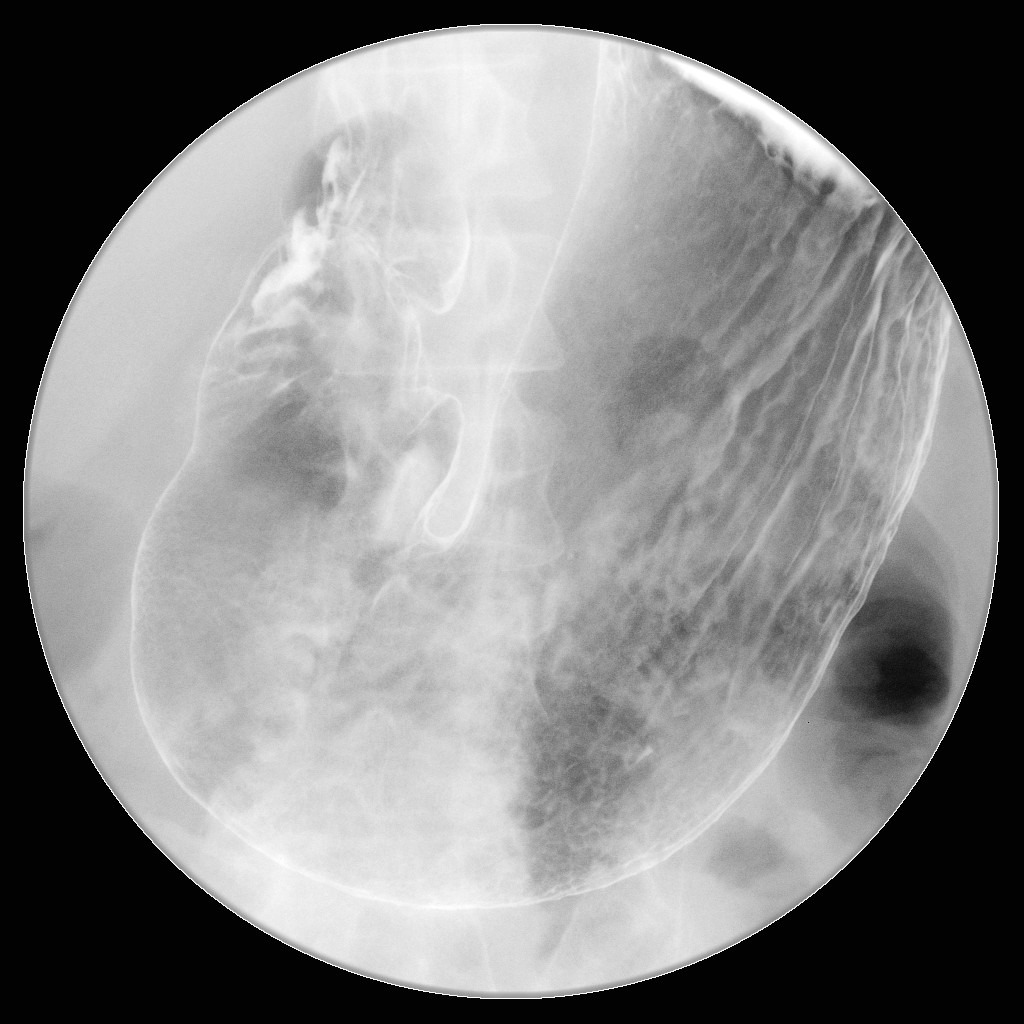

胃がんは日本人に最も多いがんです。

そのため胃がん検診を普及させるあまり

検診施設によっては、がんを見逃すなど

質の悪い検査を行っているところも

存在しています。![]()

受診者の方々にとって

胃がん検診は、早い段階で胃がんを見つけ

今の暮らしを保つことにあると思います。

けっして、検診施設へ利益をもたらす為

ではないはずです。![]()

ですから

受ける側は、もっと胃がん検診について

知らなくてはいけない、と思う次第です。

例えば

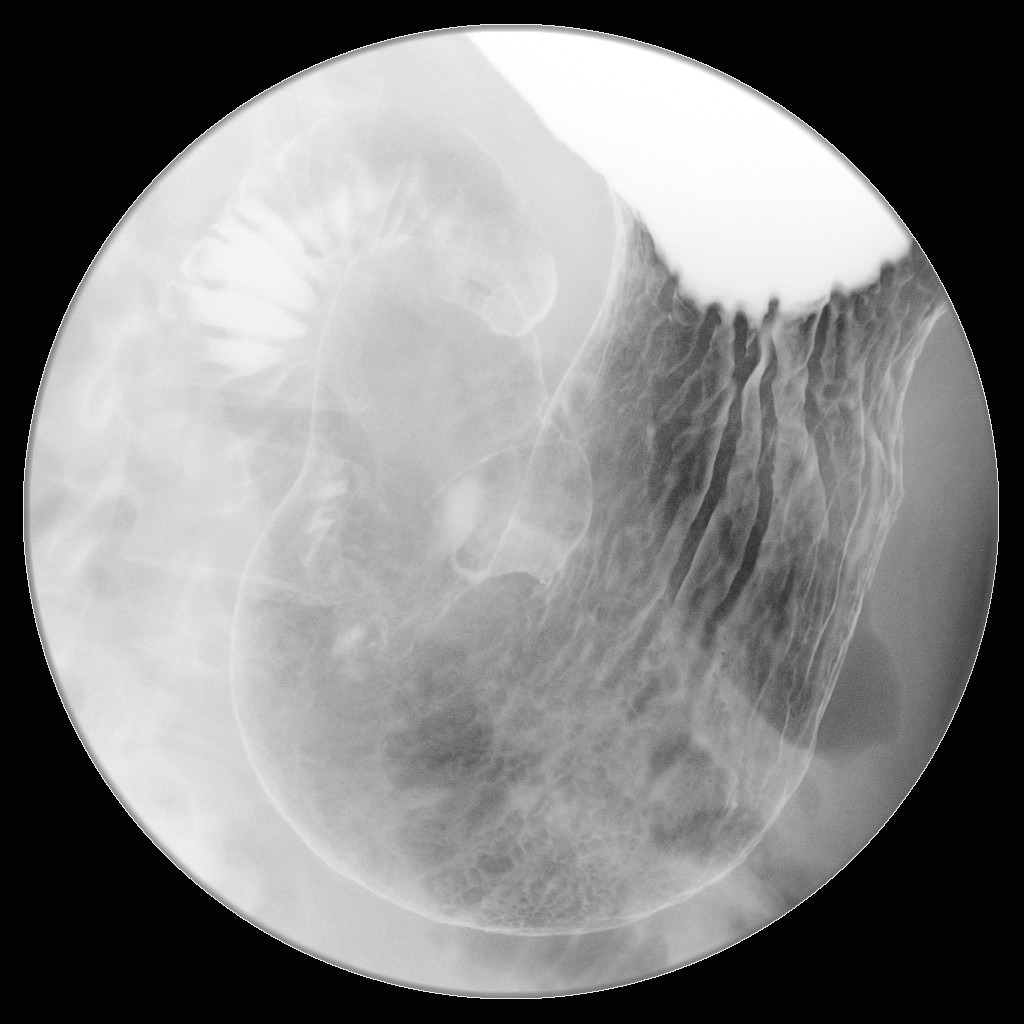

一言に胃Ⅹ線検査といっても、人間ドックや

自治体の胃がん検診では、検査の内容が

異なるのはご存知でしたでしょうか![]()

バリウム、炭酸、それに使う装置も同じ

なのですが、撮影枚数と一人の検査に

費やす時間が異なるのです。![]()

自治体の胃がん検診は、撮影枚数8枚と

決まっていますが、人間ドックでは

施設ごとに撮影方法がバラバラです。![]()

ただ胃がん検診の8枚よりは多いです。

何故なら、8枚というのは最低限の検査で

それより多い方が検査精度が良いからです。

しかし、私は胃がん検診で結構「がん」を

見つけています。![]()

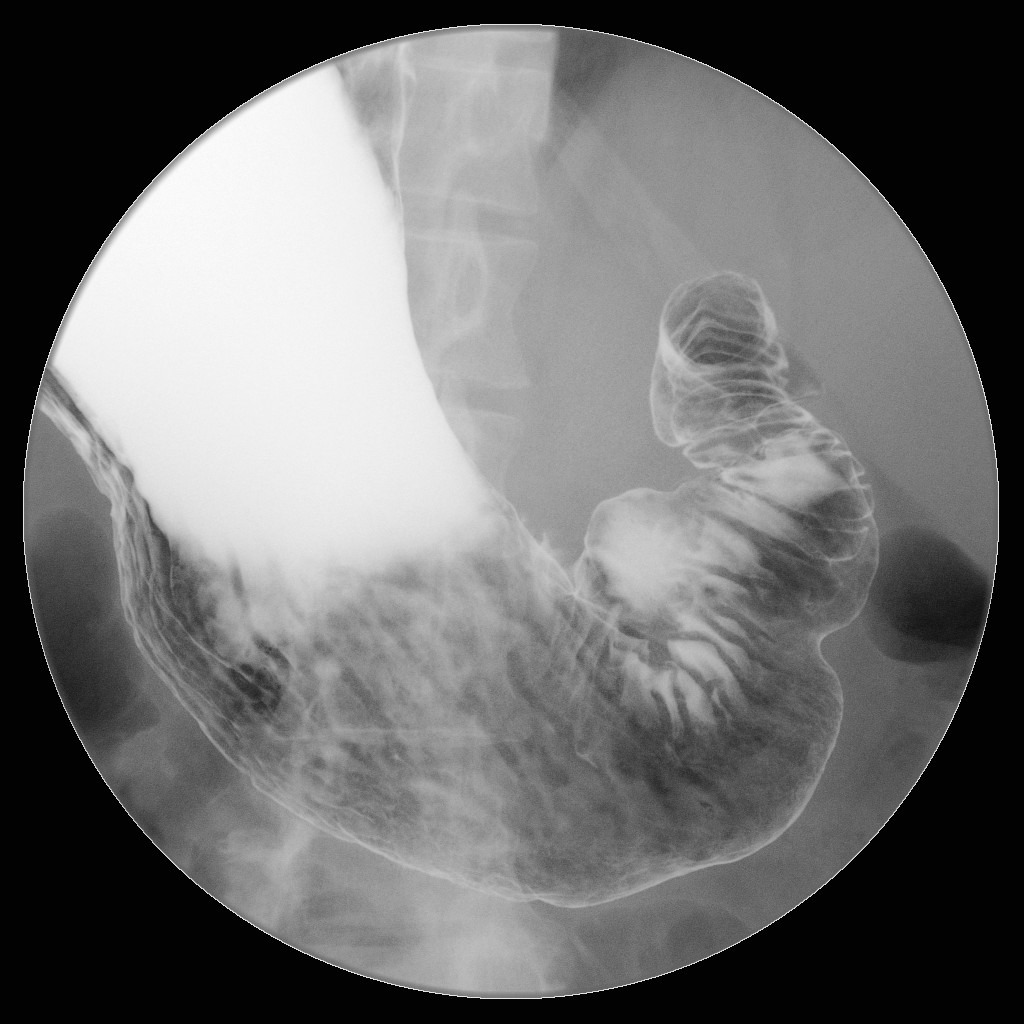

胃がん検診は最低限の8枚しか、撮影をして

いませんが、その中でも質の悪い検査を

見抜くポイントとして、検査時間に着目する

と良いです。![]()

一般の40~50代の受診者を検査した場合、

1人の検査時間に3分程かかります。

高齢者ですともう少し要しますね![]()

これが2分程度で終わっているようでは

質の良い検査は不可能です。![]()

特に検診車によるバリウム検査では

診断価値を度外視して、短時間に多くの

数をこなす傾向が、未だ多いようです。![]()

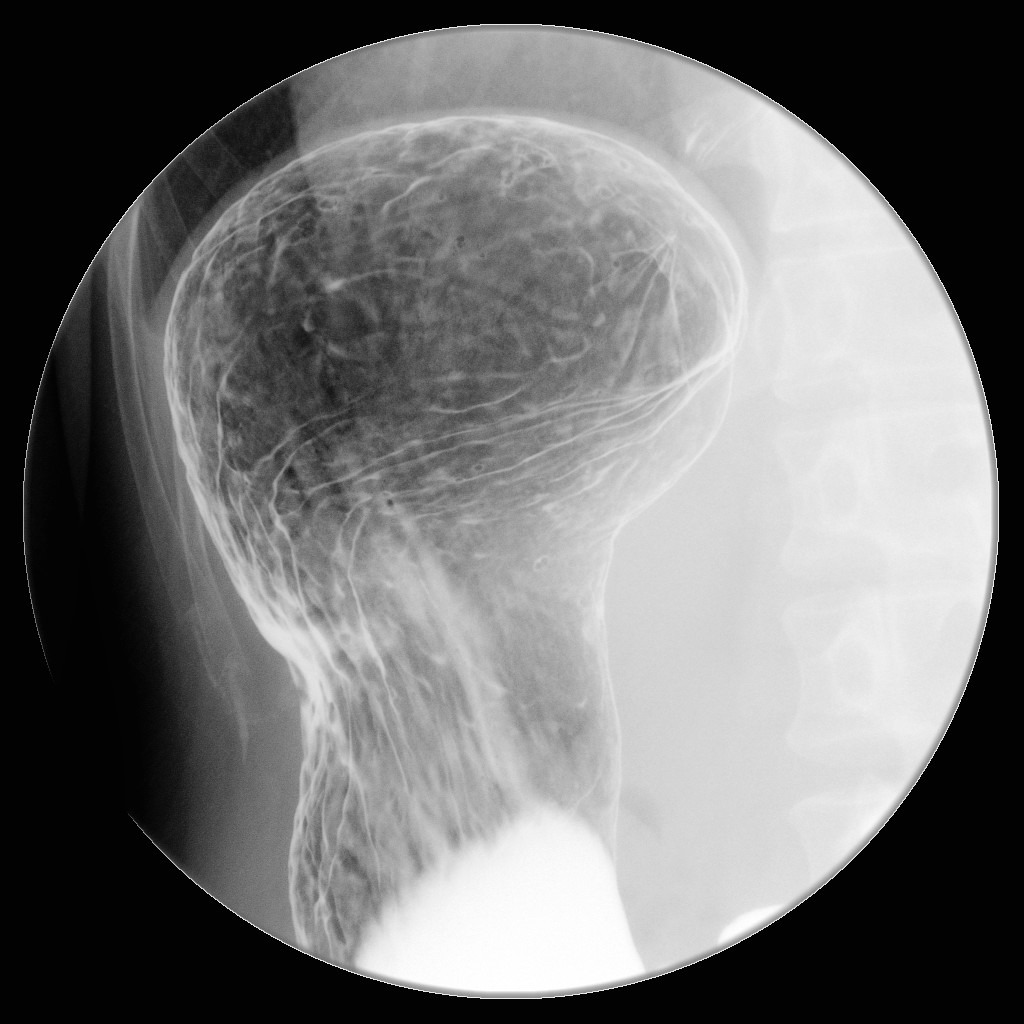

ただし、「運」がよければ「早期のがん」が

見つかることはあります。![]()

もし、時間の短さに気づいたら

「1人2分くらいでは検査の質が悪いと

聞いたんですけど本当に大丈夫ですか?」

と尋ねて頂きたいです。

それが胃がん検診の質を高めることに

繋がると考えています。![]()